余俊材,现年34岁,是四川省华蓥市煤炭管理中心的一名党员干部。2021年7月,他主动请缨担任华蓥市红岩乡高顶村驻村工作队员,2023年7月轮换时,他再次请战担任“第一书记”。驻村以来,余俊材敢想敢干,不怕苦不怕累,团结带领党员群众破困境、解难题、促发展,实现村集体经济收入和人均纯收入三连增。

产业发展“排头兵”

“余书记,地里的松茸冒出头来了,你快去看哟......”村民周某群在高顶村党群服务活动中心内大声地喊着,拉着驻村第一书记余俊材到林下赤松茸种植实验基地查看近5个月辛勤付出的劳动成果。

红岩乡高顶村群山环绕,绿树成荫,平均海拔在1300米以上,冬季气温在0℃以下,气候环境不宜发展农业产业,前几任第一书记尝试发展山地蔬菜、高山蜜梨等产业,均以失败告终。如何打破发展困境,实现“靠山吃山”,一直是余俊材的心头大事。一场雨后,余俊材不经意间发现村活动室旁边的树林里长出了几种蘑菇,一个大胆的想法油然而生。之后的一个月时间里,余俊材带领工作队顶着烈日和风雨,丈量了高顶村十余座高山,探寻到了十几种菌菇。白天他和队员们在山间寻“宝”,晚上便收集整理各类蘑菇生长习性相关资料。随后又马不停蹄赶赴重庆、成都等地学习种植技术,经过大量的实地走访和调研分析,他胸有成竹、充满信心,召集村“两委”和党员群众共同商讨发展林下产业,最终确定种植林下赤松茸。

“产业不分大小,小产业也能有大作为。既然现实告诉我们高顶村能产菌菇,那我们就试着发展一下林下菌菇种植产业”,“一事一议”会上,他的菌菇试种产业发展计划得到村民的普遍认可。

万事开头难。没有实验基地,余俊材便组织村民开垦荒土,没有启动资金,就自行垫付购置菌种和基料,可喜的是林下赤松茸种植实验首战告捷,试种期亩产达到300斤/亩,打破了高顶村林下农业“零”发展的局面。从明年开始,高顶村将全面铺开林下赤松茸种植,一期计划种植100亩,预计产值可达180万元。

余俊材带领村民种植林下赤松茸

乡村品牌“设计师”

产业发展起来了,如何唱响品牌、扩大销路就成了首要问题。恰逢华蓥市委提出“华蓥山上居”农文旅发展思路,余俊材灵光一现,以华蓥山的高山形象为理念,设计注册了“蓥山”品牌商标,注册内容涵盖餐饮服务、民宿、露营、农副产品等多个方面,为高顶村集体经济发展提供了品牌基础。

余俊材设计、注册的“蓥山”产品品牌商标

到村以后,有村干部反映高顶村六组的“五倍子蜂蜜”总是卖不出去,余俊材迅速组织工作队开展市场调研,终于弄清了问题症结。原蜂蜜采用塑料瓶罐装,整体包装过于简单,且多通过“熟人”线下购买,销售渠道十分单一。于是余俊材赓即着手设计了“蓥山”牌五倍子蜜的包装,提出全新品牌标语——“探山食蜜”,整体包装更加简约、大气,营造出访自然大山、品天然蜂蜜的美好意境。同时,他带领工作队先后参加“西洽会”“农博会”等各类宣传推介活动10余次,进一步唱响了华蓥山农特产品品牌。

余俊材在“西洽会”上推介“蓥山”牌五倍子蜂蜜

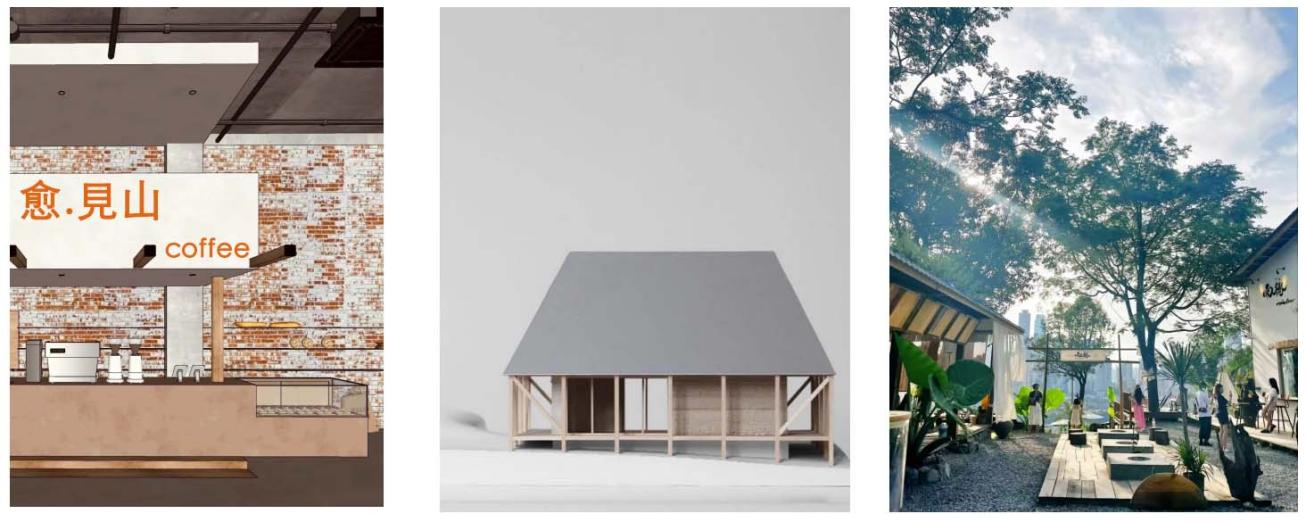

在“蓥山”品牌的加持下,余俊材又相继提出“去蓥山”露营基地、“愈見山”乡村咖啡馆建设构想,并成功引进业主启动项目实施,从荒野草地到露营基地,从废弃房屋到特色咖啡馆,这是余俊材带领高顶村盘活闲置资源、搭乘乡村旅游发展快车的生动写照。

“愈見山”乡村咖啡馆概念设计

为民服务“勤务员”

党的二十届三中全会召开以来,余俊材带领工作队依托承诺践诺活动、村情民情大调研等契机,以开展一次入户访谈活动、落实一张民生实事清单等“六项任务”为抓手,更加主动深入群众、服务群众,推动党的精神在乡村振兴一线落地生根、开花结果。最近,工作队遇到了一个“小困难”。走访入户了解到,村民段某英因重度残疾长期卧床,但其残疾等级仅为三级,有残疾人生活补贴却没有护理补贴,生活较为困难。余俊材第一时间向华蓥市残联和华蓥市人民医院等部门反映情况、了解政策,得知她这种情况可以到医院重新鉴定评级、申请护理补贴,他马上跟段某英一家分享了这个好消息,“好是好,但是我一个老头子自己骑电瓶车一个人出门还行,带她去医院还真是个恼火事”,段某英的老伴唐某武讲到,“我们家是2018年脱贫的,家里有2个女儿,都在华蓥的餐馆打工,平时工作忙,也都没车,我老伴常年卧床,出行都靠轮椅,去医院又没车也没人照应,我又不识字,填写资料也恼火。”余书记听后,微微一笑,“我还以为你们不想去呢,放心吧,都包在我身上!”

第二天一大早,余俊材便带着队员开车来到段某英家门口,接她和老伴到了医院,又马不停蹄帮忙挂号、排队、垫付费用、填写鉴定相关资料......一套鉴定流程下来,段某英成功评定为二级残疾,申请到了护理补贴。段某英的女儿唐某蓉知道后十分高兴,“家家都有本难念的经,我妈这个情况也不是一天两天了,现在家里每年多了1200多元护理补贴,原来我是不看好这个年轻人的,觉得他就是走个过场,没想到还真是为老百姓办实事的!”

驻村三年,余俊材早已和村民亲如一家,哪家遭遇变故、哪家子女教育开支大、哪家劳动力少、哪家就业难,他都了如指掌,并在第一时间采取措施,全村40户脱贫户和12户监测户没有一户返贫,实现了人均纯收入连年增长。

如今,余俊材仍然在乡村振兴的一线继续奉献青春。“吾心所向,不负韶华”,这是余俊材的座右铭,也是他对乡村振兴的庄严承诺。