机关,离乡村到底有多远?

市级部门干部,离农民到底有多远?

如果放在一年前,“90后”的甘雪梅或许还不知道该如何回答。打小就在城市里长大,对农村几乎一无所知的她,被选派到沿滩区九洪乡三河村当起了“第一书记”。如今的甘雪梅,言谈举止间她已成了正儿八经的“村里人”。她沉下心、扑下身,带领村“两委”和全村村民一步一个脚印,科学制定规划、完善基础设施、发展特色产业……与三河村一道经历着华美蜕变。

描绘幸福乡村的美景,扛牢人与自然和谐共生的责任

习近平总书记强调:“建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义,要实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。”美丽宜居的生活环境是村民的深切期盼,更是甘雪梅工作的目标指向。

按照“需求前置、策划后进”的思路,甘雪梅和驻村工作队开始爬坡上坎、走村入户,在一次次“第一次”中,渐渐读懂三河想要什么、需要什么。她结合对农村群体生活方式和精神追求的深刻洞察,创新提出“无规划不设计、无设计不实施”的理念。同时,她对上积极争取帮扶单位,依托联系服务专家人才及高校的优势,对接四川省建筑设计研究院委派专家莅村踏勘,联合策划《三河村村落更新计划书》,将散落的小院有机串联成整体环线,展示“富裕宜居幸福”乡村振兴新形象。

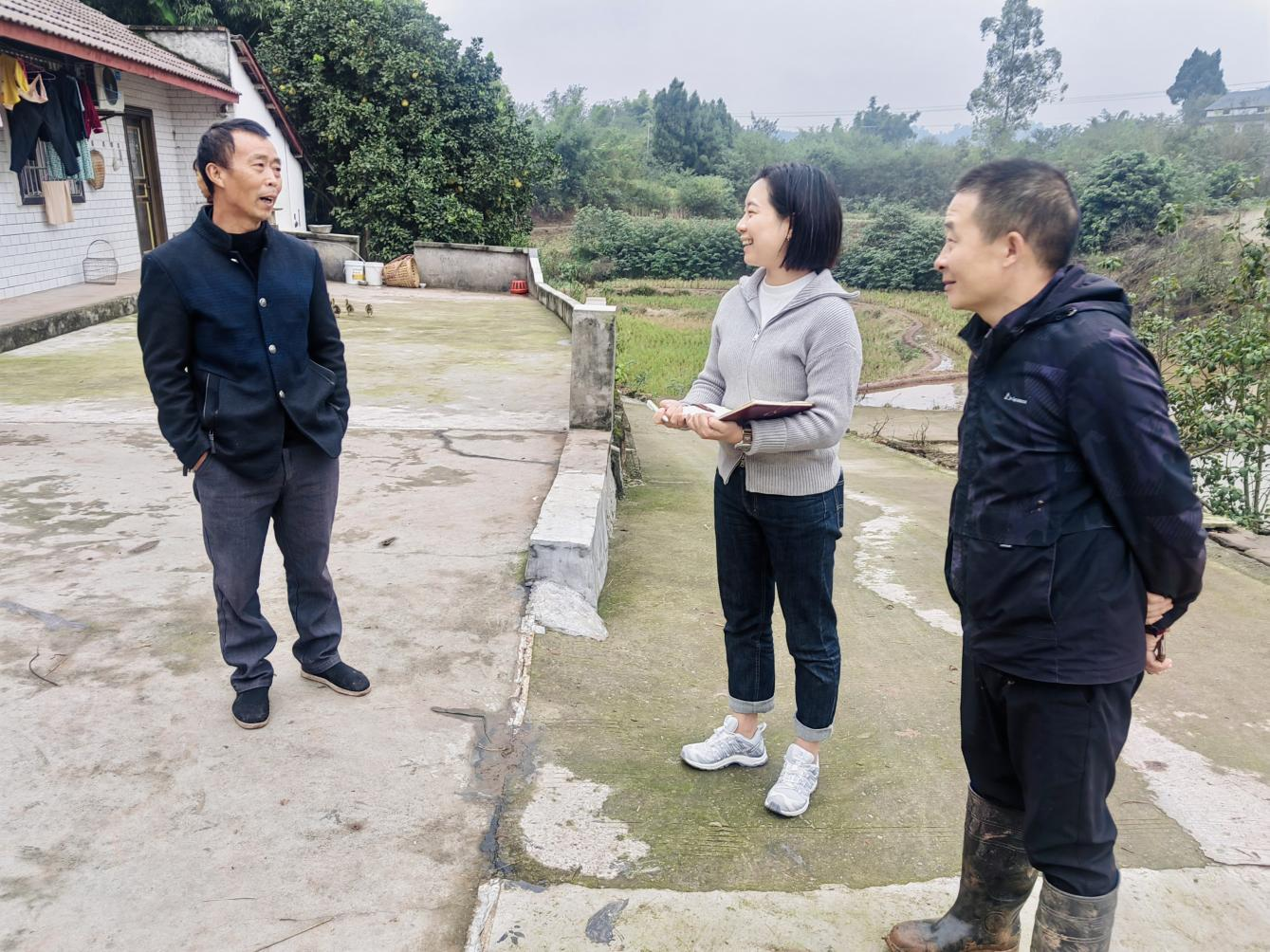

入户了解村情民意

规划形成了,那就要让一个个策划的目标一点点转变为现实成果。于是,甘雪梅带领村“两委”、驻村工作队多次对上积极争取省委统战部“侨爱工程”厕所革命项目,接受各方现场评估12次,终于将105万“侨爱工程”和2000万配套项目落在文坝小院。项目建设期间,早晨六点,也许好多人还在梦乡,她已经开始了一天的工作……她蹲守在项目一线,村路坡道、房屋庭院都是她的身影,与施工方实时沟通建设细节,确保规划在执行中不偏不差。

“我们的小院现在真美啊,我们村这两年也大变样了”。焕然一新的文坝小院长廊里,一群村民在悠闲地唠着家常,感叹着三河村发生的可喜变化。

如今的三河村,水稻田地相连成片,道路水渠纵横交错,高粱瓜果枝繁叶茂,一派欣欣向荣:两个中心从地而起、村民房屋全新换装、人居环境全面改造、美丽庭院干净整洁,这里有质朴秀丽的田园诗意,也有宁静厚重的自然风光,还有让人寻味的乡愁情怀,真正做到为村民而变、为村民而改。

拓展产业布局的场景,扛牢凝聚强村富民共识的责任

习近平总书记指出:“乡村振兴,关键是产业要振兴。”驻村说到底是一份责任,第一书记走向群众,就意味着要立于群众中,以拓展产业发展成为基层担当,成为他们的依靠,成为他们的支柱。

在这驻村的一年里,甘雪梅把发展集体经济、带领群众增收致富作为第一要务,通过补“链条”、兴“业态”、树“品牌”,探寻传承与创新的平衡点。

聚焦基础农业,她推行“党支部+合作社+公司+致富带头人+农户”的联农带农模式,引导群众轮种“高粱+土豆”“高粱+羊肚菌”等产业1000亩,成功把平均亩产收益提高到5000元,村民增收2000元/人。利用春节农民工返乡契机,吸引2名优秀村民返乡参与村集体经济,采取“集体经济+专合社”模式,联合发展“稻虾鱼”600亩,并创办了农机专业合作社,年收入达35.3万元。

村集体经济产业园羊肚菌种植现场

“高粱+羊肚菌”种植户张华水喜笑颜开,“以前我们只种高粱,根本赚不了几个钱。现在甘书记来帮我们引进了羊肚菌,我的收入直接翻了几倍,我对未来的日子充满信心。”

在各地的乡村旅游、特色民宿纷纷“各显神通”时,甘雪梅一直在思考:乡村产业要如何结合市场所需、村民所求,构建可持续发展的农文旅功能体系。为破除这个困境,她按照“产业先行、宜居宜旅”的思路,在持续丰富农家乐、水果采摘、垂钓等文旅功能的基础上,打造“品九洪西瓜·钓三河龙虾”等系列新消费场景,实现租金、股金、奖金等“多金齐收”。短短一年,三河村集体经济实现收入破300万元、收益达50万元,全村产业实现了全链条升级。

在她的带领下,三河村终于有底气给全村村民分红了。她和村“两委”策划了“三河分红·同心共富”迎新年活动,首次分红金额15万元,惠及农户924户3438人,烹制66桌“坝坝宴”,邀请700余名村民齐过新年,实现三河村与村民在共同富裕道路上的“一路同行”。

创新人才兴村的情景,扛牢担当奋进创造价值的责任

习近平总书记强调:“当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明。”当下,农村是干事创业的舞台,越来越多青年人成为打好乡村全面振兴漂亮仗、绘就宜居宜业和美乡村新画卷的有生力量。

在市委组织部的支持下和区委组织部的组织下,甘雪梅两次参与了“沿路有你·人才兴村”行动,通过交流互动、平台搭建、政策解读,为村招募高校学生干部3名。这批青年到村后,她带领他们探索“互联网+农业”模式开拓农产品市场,打造“你好三河”等新媒体矩阵,开展电商经济、品牌营销、文创设计等工作,打造青年人才助力集体经济品牌。自团队成立以来,先后推出“三河臻品”等视频184期,卖出花椒、柑橘、李子等农产品超10万斤,助力三河村农产品从“田间”走向“餐桌”。

“沿路有你·人才兴村”活动现场

甘雪梅认为,“一切有平台的地方,皆可停留,皆能营造,皆有效益。”立足乡村与青年共成长,她还积极对接西南交通大学、四川轻化工大学等高校,探索“‘寒暑假期+周末’乡村规划师”合作模式,启动“青年自运营计划”,在项目规划建设全过程体现青春元素、融入青年需求,打造富有青年特色的乡村新名片。

有形的终究会老去,无形的却能改变乡村。自启动“青年自运营计划”以来,她联合西南交通大学开展了“三河村·造梦·乡村墙绘”“共筑孩童科技梦”等行动,让高校学子带领村里的孩子享受科技与艺术的美妙。

谋划和谐治理的场景,扛牢多元服务敬老孝老的责任

习近平总书记指出:“满足数量庞大的老年群众多方面需求,事关国家发展全局,事关百姓福祉,需要我们下大气力来应对。”如今,“做饭难、吃饭难”是三河村农村老人的生活负担,需要探索乡村治理新模式,从细处推动民生项目落到实处,实现村民从物质满足到精神富足。

为此,甘雪梅带领村“两委”多次召开坝坝会,和村民共同商讨如何解决这一问题。经过几个月的集思广益,甘雪梅和村“两委”根据群众需求,确定了建设“老年食堂”的发展思路:通过政府搭台、集体经济餐厅运营,按照“政府补贴一部分、集体经济让利一部分、个人承担一部分”的原则,让三河村的老人共享“舌尖上”的幸福“食”光。

2024年10月,三河村“老年食堂”正式开餐。“我们每餐荤素搭配,两菜一汤,一周一次包子,一次米饭,其余五天是馒头,三河村的老人每天都盼望着去食堂用餐。”甘雪梅说到。

不仅如此,甘雪梅还以“老年食堂”为平台,定期开展强身健体、健康体检等惠民活动,让老年人在享受美食的同时,也能感受到社会的温暖关爱。“两荤一素,只需要一元钱,我们真的太幸福了!”王永伦说到,他与村内的100余位老人吃完饭后,还会在食堂门口的小广场上聊家常、玩欢乐套圈、耍儿时陀螺、精准投壶等,“老年食堂”让三河村真正实现了老有所为、老有所养、老有所乐。

在乡村振兴的新征途上,以青春之力在乡村大舞台上唱响“砥砺奋进”之歌,以敢闯之势在振兴之路上高扬“实干笃行”之帆,甘雪梅实现了青春与乡村振兴的双向奔赴。未来的三河村,在她和村“两委”的共同努力下,必将以“一村一策”走出“一村一韵”,做大做响本土品牌推动农文旅产业融合发展,让静谧的三河村成为人人向往的世外桃源。